初心者がやりがちな白蓮(開足)中段構え

- 足が並行ではなく、親指が外を向いている

- 腕の位置が決まらない

- 拳の向き

- 骨盤が前傾している(おしりが後ろに出ている)

- 体重が後ろ体重

以下各ポイントへの修正方法

足が並行ではなく、親指が外を向いている

板間であれば、板の流れを参考にまず足を平行にさせる。

足の左右の開き具合については「肩幅程度」や「肩幅より広め」というが、その感覚については、実際に突き蹴りをしながら微調整をしてもらい、正解を探してもらうほうが良い。

特に開足では、その幅を捉えるのは難しいので、左前や右前で動いての突き蹴りをしていくうちに「自分の幅」が身についていく。

腕の位置が決まらない

肘が前三枚の位置で構えるようにする。

横三枚ではない。

軽く肘と体の間で紙を1枚挟む程度、という指示でよいと考える。

腕の向きについては、次項拳の向きにおいて説明

拳の向き

この拳の向きをうまく説明できない指導者が多い気がする。

私は単純に「同じ身長の相手がいて、少林寺の間合いで考えたときに相手の顔に向ける」と説明している。

こう構えることで、腕の長さが分からないのでリーチが読まれにくい利点がある。

よく、「少し上向けて」と指導している場面を見るが、どのくらい上かは初心者は分からない。

構えた拳をそのまま出せば、上段にあたる最短の動きで考えれば理解できると思う。

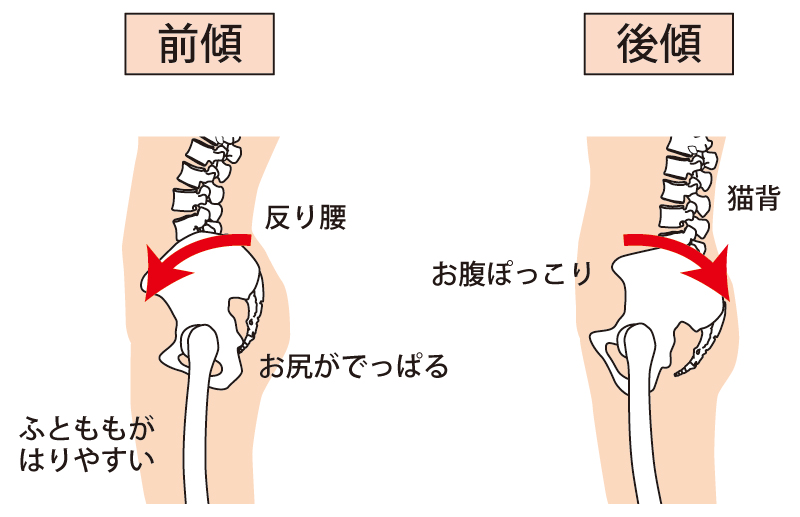

骨盤が前傾している(おしりが後ろに出ている)

特に女性が多い(目立つ)が、「腰を下げて」と言ったときに椅子に座るように骨盤が前傾する人がいる。

武道全般に言えるが、骨盤が前傾するとお尻が出る。

この姿勢になると、武道的な動きに非常に邪魔になる。

実際にやってみてもらうといいが、骨盤が前傾したまま突き蹴りはしにくい。

そこで、少し骨盤を「立てる」イメージをもってもらうと、姿勢が整う。

背中に一本線ができる。

イメージとしては、背骨を骨盤に乗せるイメージである。

それが出来ると、体の軸を返しやすくなるので構えの形も変わってくる。

「なんかおかしいな?」と思ったら、骨盤を前傾を疑ってみる。

体重が後ろ体重

せっかく骨盤を立てても、後ろ体重で構えると今度は猫背になる。

かかとはベタっとつかない。

こちらも紙1枚浮かしているイメージでおこなう。

動くこと

あと、大事なことは動くこと。

その場で立って突き蹴りするだけでは分からない。

反復横跳びではないが、すっと横に動いて突く、蹴る。で戻る。

こうしないと「足の幅」が決まらない。

決まらないというのは「そもそも個人個人体格、骨格も違うので『これが正しい』という幅は、本人しか決められない」のである。

そういう意味で、動きながら身に着けることが肝要である。

私が思うに、少林寺拳法の技術の第一歩は「足」なので、しっかり足を動かすようにしてほしい。

ちなみに

この構えはもともと「白蓮八陣」のなかの「白蓮中段構え」というものだが、いつのまにか「開足中段構」と呼ばれ、実際私も高校時代はそのような名前で教えてもらい今日まで来た。

しかし、最近では元の名前に戻そうということで、昇級試験などでも「白蓮中段構え」と言われることがあるようだ。

開足中段でしか習っていないところは、対応できない問題も発生しているらしいので、両方で教える必要がありますね。

個人的には「白蓮中段構え」で統一すればいいのにと。

じゃあ左前中段も「義和右前中段構え」になるのか?と悩ましいところである。